Задача международного признания и осуждения Геноцида армян до последнего времени провозглашалась одним из приоритетов внешней политики Армении. Более того, этот процесс воспринимался как неотъемлемая часть и результат существования Третьей Республики. Однако в последние годы официальная позиция армянских властей по этому вопросу стала гораздо мягче и характеризуется стремлением не связывать якобы сугубо исторические события с текущей региональной повесткой.

Armenia Today представляет трансформацию позиции Еревана по вопросу признания геноцида с середины ХХ века по наши дни. Наглядные проявления изменения политического курса отражались в законодательной системе Армении, официальных заявлениях, предпринимаемых шагах и принимаемых решениях.

Прекращение цепи молчания в Советской Армении и строительство мемориального комплекса

После установления советской власти в Армении, особенно в годы сталинской диктатуры, за любые разговоры об армяно-турецком конфликте людей преследовали. Мысли, высказанные вслух о Геноциде армян и Западной Армении, считались проявлениями национализма и наказывались тюремным заключением, ссылкой, а иногда даже расстрелом. Ситуация начала постепенно меняться во второй половине 1950-х годов благодаря политике «оттепели» Хрущёва и атмосфере определённой либерализации в общественно-политической жизни и экономике Советского Союза.

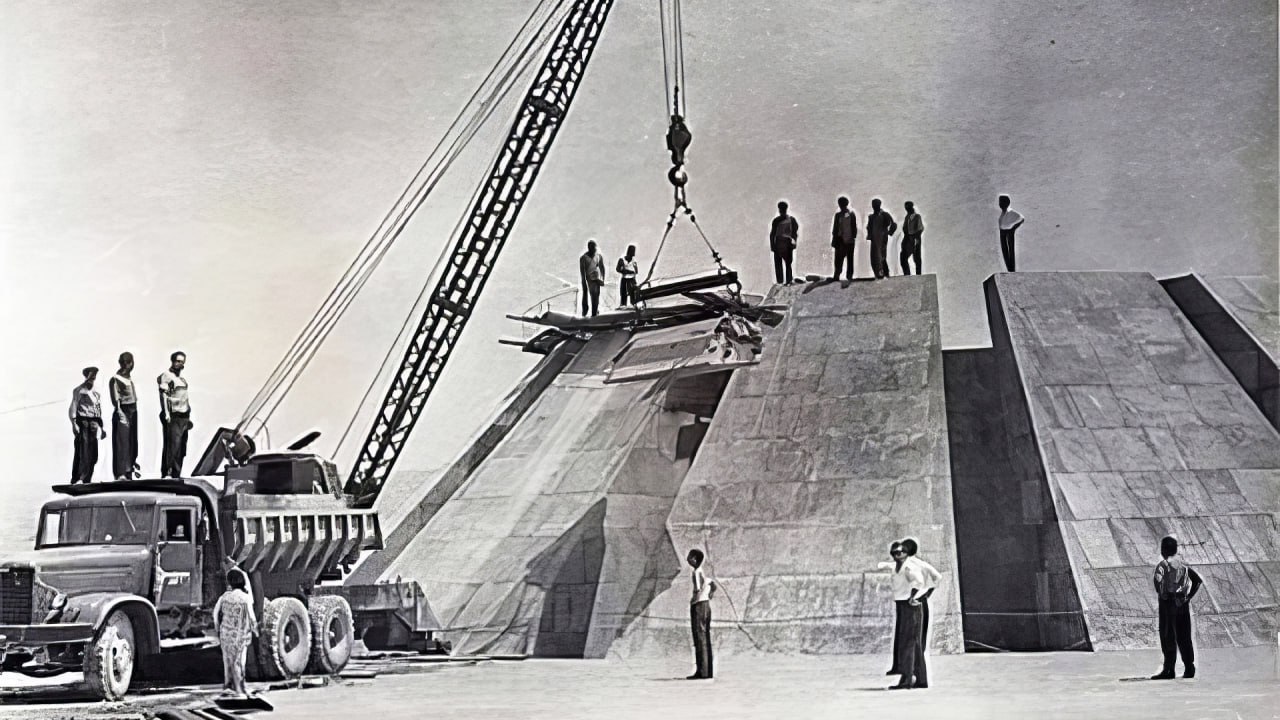

Во времена Советской власти память жертв Геноцида армян впервые была официально почтена в 1965 году. В рамках мероприятий, посвященных 50-й годовщине Геноцида, началось строительство мемориального комплекса, посвящённого его жертвам. Инициатором мероприятий, приуроченных к годовщине, и строительства мемориала 24 апреля 1965 года стал тогдашний руководитель республики — первый секретарь ЦК Коммунистической партии Армении Яков Заробян, который проявил необходимую политическую волю в этом вопросе. Он лично испытал на себе трагедию Геноцида. Его семья в 1914 году эмигрировала из родного Ардвина и, преодолев огромные трудности, добралась до Ростова-на-Дону, проживая за пределами Армении до 1949 года. Работая в Армении и тесно общаясь с представителями интеллигенции, Яков Заробян прекрасно осознавал важность проведения мероприятий в память 50-летия Геноцида армян.

Строительство мемориала было завершено в рекордно короткие сроки — за два с половиной года. Торжественное открытие состоялось 29 ноября 1967 года, в день 47-й годовщины установления Советской власти в Армении, и стало значимым общественно-политическим событием в республике. С 1968 года ежегодно 24 апреля сотни тысяч людей посещают мемориал жертвам Геноцида армян, чтобы почтить память невинных жертв. В течение года мемориал посещают сотни тысяч человек, в том числе представители армянской диаспоры и официальные делегации из разных стран мира.

В последние годы существования Советской Армении вопрос Геноцида армян стал одной из ключевых тем Карабахского движения 1988 года. Многочисленные публикации, обсуждения, выступления пытались пролить свет на тёмные или забытые вопросы и выйти за рамки, устанавливаемые цензурой.

Первые шаги независимой Армении и осторожность властей

С обретением независимости в 1991 году Республика Армения сделала решительный шаг к институционализации памяти о Геноциде армян, превратив её из сферы гражданской инициативы в элемент государственной политики. Вопрос признания, осуждения Геноцида и преодоления его последствий получил официальное закрепление как одна из основ внешнеполитического курса новой армянской государственности.

Ещё до фактической независимости, 23 августа 1990 года, Верховный Совет Армянской ССР принял Декларацию о независимости, в пункте 11 которой Республика Армения выразила свою поддержку международному признанию Геноцида армян 1915 года. Этот акт положил конец восприятию Геноцида исключительно как исторического факта — отныне он рассматривался как актуальная международно-правовая и политическая проблема. Таким образом, признание Геноцида и борьба с его последствиями стали краеугольными задачами в юридико-политическом фундаменте внешней политики.

Создание государственности сопровождалось и конституционным закреплением этих принципов. Преамбула Конституции Армении (1995) содержит отсылку к «основам армянской государственности и общенациональным целям», зафиксированным в Декларации о независимости, тем самым косвенно интегрируя тему международной ответственности за Геноцид в правовое поле страны.

Однако, несмотря на символическую и юридическую основу, ранняя внешняя политика независимой Армении балансировала между исторической памятью и дипломатическим прагматизмом. Власти, возглавляемые первым президентом Левоном Тер-Петросяном, отдавали приоритет нормализации отношений с Турцией и развитию двусторонней дипломатии. «Сегодня Армения и Турция, как соседние государства, обязаны установить взаимовыгодные торгово-экономические связи и посредством добрососедских отношений постепенно преодолеть исторические противоречия и восстановить взаимное доверие между армянским и турецким народами, для чего от сторон требуется проявление соответствующей политической воли и нравственной позиции», — заявил Тер-Петросян 21 апреля 1995 года в ходе международной научной конференции «Вопросы геноцида».

Позиция Тер-Петросяна по вопросу Геноцида армян была более раскрыта в его обращении по случаю 100-летней годовщины трагедии, в котором он призвал власти не превращать вопрос признания Геноцида в краеугольный камень внешней политики. По его словам, Ереван должен ясно дать понять европейским странам, что признание Геноцида не следует рассматривать в качестве предварительного условия в переговорном процессе по вступлению Турции в Европейский союз. «Армения весьма заинтересована в европейской интеграции Турции как с точки зрения обеспечения региональной безопасности, так и с точки зрения расширения альтернатив сотрудничества с внешним миром и, следовательно, обретения более широких возможностей для развития», — писал Тер-Петросян.

Вступая в XXI век: признание миром Геноцида как приоритет армянской внешней политики

В 1998 году второй президент Армении Роберт Кочарян с трибуны ООН поднял проблему Геноцида армян и сделал его признание одним из ключевых направлений внешней политики страны. В своей речи он подчеркнул, что равнодушие к Геноциду армян в дальнейшем стало почвой для совершения ещё более масштабных преступлений против других народов.

«Вопрос Геноцида армян для нас принципиален и не носит исключительно исторический характер, поскольку сегодня отношения Армении с Турцией обременены этой исторической реальностью. Признание Геноцида и осмысление собственного прошлого чрезвычайно важны для построения более нормальных отношений», — заявил Кочарян на пресс-конференции после встречи с экс-президентом Литвы Валдасом Адамкусом.

На протяжении последующих примерно десяти лет факт Геноцида армян был признан более чем десятью государствами, в том числе Францией, а тема стала предметом более активного обсуждения в международных СМИ. Хотя МИД Армении вместе со своими посольствами прилагал значительные усилия для того, чтобы добиться осуждающих заявлений от иностранных дипломатов, власти не недооценивали также важность вклада армянской диаспоры в этот процесс.

Что касается препятствий на пути нормализации армяно-турецких отношений, Кочарян неоднократно подчёркивал в своих выступлениях, что международное признание Геноцида поможет Турции примириться с собственным прошлым и преодолеть комплекс, который, передаваясь из поколения в поколение, лишь усложняет отношения между соседними народами. «Мы помним прошлое с болью, но без ненависти. Нам трудно понять реакцию турецкой стороны, которая выражается не только в отрицании прошлого, но и в нынешней блокаде Армении. Мы сталкиваемся с парадоксом, требующим осмысления: озлоблена сторона, ответственная за трагедию, а не её жертва», — сказал Кочарян в 2005 году на международной конференции «Геноцид и права человека».

Ещё одним проявлением прагматизма в подходе Армении в первом десятилетии XXI века стали заявления о том, что признание исторической несправедливости не может нанести ущерб двусторонним отношениям Турции с другими странами. Так, в 2007 году Кочарян констатировал, что, несмотря на напряжённость, возникшую после признания Францией Геноцида армян, уже через год товарооборот между Турцией и Францией вырос в полтора раза. «Наши многочисленные контакты с официальными лицами разных стран свидетельствуют об одном — никто не сомневается в том, что произошло в 1915 году. Если есть государства, которые до сих пор не признали Геноцид официально, это объясняется лишь их нежеланием портить отношения с Турцией», — заявил экс-президент после переговоров в Брюсселе с верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Хавьером Соланой.

100-летняя годовщина Геноцида армян — стимул для процесса международного признания

Усилия властей Армении по признанию разными странами мира факта Геноцида продолжились и в период правления третьего президента Сержа Саргсяна. Процесс несколько замедлился в 2008–2010 годах, когда вновь был взят курс на улучшение армяно-турецких отношений, вошедший в историю как «футбольная дипломатия». Однако впоследствии, в связи с провалом этого процесса и приближением 100-летней годовщины Геноцида армян, значимость темы усилилась как в армянской дипломатии, так и в международной политической сфере.

Обязательство, закреплённое в Декларации о независимости Армении — содействовать признанию Геноцида армян, получило логическое развитие во Всеармянской декларации от 29 января 2015 года, принятой по случаю 100-летия этого преступления. В ней подчёркивалась единая воля Армении и армянского народа к достижению всеобщего признания факта Геноцида армян и к разработке правовых механизмов по преодолению его последствий, как предпосылки к восстановлению индивидуальных, общинных и общенациональных прав и законных интересов.

Мероприятия 2015 года стали резонансными как в информационном, так и в политическом плане. Это проявилось не только в их масштабе и высоком уровне проведения, но и дало серьёзный импульс процессу признания, последствия которого ощущались даже после завершения официальных мероприятий.

По случаю этой годовщины в разных странах мира проводились памятные мероприятия, основанные на четырёх ключевых принципах: память, благодарность, предотвращение и возрождение. Именно это единство права и обязанности стало причиной, по которой мероприятия проходили под девизами «Никогда снова» и «Помним и требуем».

После 2010 года стало заметно, что адресатом посланий властей Армении в вопросе памяти жертв геноцида было не только международное сообщество, но и Анкара. «Дни памяти геноцидов должны отмечаться не только потомками жертв, но и потомками тех, кто осуществил геноцид. Путь к примирению лежит не через позицию отрицания, а через осознанную память», — заявил Саргсян на глобальном общественно-политическом форуме «Против преступления геноцида» в апреле 2015 года.

В те годы, помимо последовательных усилий по признанию, осуждению и преодолению последствий Геноцида, важное место в повестке внешней политики Армении заняло принятие активной роли в вопросе предотвращения этих преступлений. Примерами такой активности стали инициированные Арменией и принятые консенсусом в ООН в разные годы резолюции, в которых осуждались публичное международное отрицание геноцидов и преступлений против человечности.

В законодательной сфере страны также произошли важные изменения. В 2015 году парламент республики принял два документа: заявление с осуждением геноцида греков и ассирийцев, совершённого Османской Турцией, и поправку в закон «О праздниках и памятных днях», согласно которой День осуждения и предотвращения геноцидов отмечается 9 декабря — дата, имеющая глубокий символизм, поскольку именно в этот день была принята Конвенция «О предотвращении преступления геноцида и наказании за него».

Снижение приоритетности признания Геноцида и сомнения в исторических фактах

После смены власти в Армении в 2018 году тема международного признания Геноцида постепенно утратила свою дипломатическую приоритетность. Хотя она была включена в программы правительства, после войны 2020 года и запуска процессов нормализации отношений Еревана с Анкарой и Баку эта тема была выведена из числа приоритетов внешнеполитической повестки республики. В апреле 2025 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью турецким СМИ окончательно заявил, что международное признание Геноцида больше не является политическим приоритетом Еревана. Ранее в марте об этот говорил также премьер Никол Пашинян.

Такое развитие событий предвосхищали и ежегодные заявления Пашиняна 24 апреля, которые с каждым годом трансформировались — не в сторону акцентирования новых вызовов в процессе признания геноцида и путей их преодоления, а скорее напоминали полуфилософские размышления о национальных травмах армянского народа. Память о Геноциде, а тем более, требование справедливости, властями представляются как препятствия для регионального мира и подвергаются критике на разных уровнях.

Так, в апреле 2024 года Пашинян заявил, что преодоление травмы Геноцида является императивом. Он обвинил государство в том, что «будучи международно признанным, часто вступает в отношения и конкуренцию с другими странами и международным сообществом в состоянии травмы, и из-за этого порой не может правильно отличить реальность и факторы, исторические процессы и прогнозируемые горизонты». В этом же заявлении он призвал армянский народ «прекратить поиски родины». Также примечателен факт, что вместо термина «геноцид» использовалось слово «резня», которое с юридической точки зрения несёт в себе менее строгое содержание и степень наказуемости.

Неоднократно высказывались сомнения и относительно различных эпизодов Геноцида. В апреле 2024 года представитель правящей партии, глава комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян предложил составить именные списки жертв Геноцида, чтобы определить их реальное число. «Это имеет простую цель — узнать адреса и места 1,5 миллиона наших соотечественников. У нас до сих пор этого нет. Например, число 1,5 миллиона — оно больше или меньше? Почему наша страна до сих пор не занялась этим вопросом, ведь у евреев это получилось — разве у нас не получится? Это также важно для построения будущих отношений», — отметил Кочарян.

В рамках той же логики Пашиняна во время встречи с представителями армянской общины Швейцарии в январе 2025 года заявил, что «ещё нужно понять, что именно произошло во время Геноцида армян, почему и через чьё восприятие мы его осознали». Это заявление, как и ожидалось, вызвало широкую волну критики как в Армении, так и среди армянской Диаспоры по всему миру. По сообщениям СМИ, представители армянских общин начали избегать встреч с Пашиняном, опасаясь, что премьер продолжит делать подобные неприемлемые заявления. Эти слова были также жёстко осуждены одним из наиболее авторитетных институтов в области изучения геноцидов — Институтом Лемкина, который обвинил Пашиняна в поддержке турецко-азербайджанской риторики отрицания геноцида.

Как изменилась внешняя политика Армении в вопросе признания Геноцида

Внешняя политика Армении в вопросе признания Геноцида армян прошла путь от полного замалчивания к дипломатическому активизму и международному лидерству, а затем к демобилизации и пересмотру подходов. Эта динамика наглядно отражает влияние как внутренних политических приоритетов, так и меняющегося регионального контекста.

Конечной точкой этого процесса стало то, что тема Геноцида всё чаще стала восприниматься не как инструмент внешнеполитического давления или исторической справедливости, а как внутренняя травма, требующая рефлексии, а не дипломатического наступления. Такое смещение акцентов в публичной риторике сопровождалось отказом от институционального продвижения темы на международной арене. Вместо системной работы с партнёрами, парламентами и международными организациями, официальные лица всё чаще ограничиваются размытыми формулировками о «наследии трагедии» и «взгляде в будущее», что говорит о существенном изменении стратегических установок.

Этот отход от активного курса имеет далеко идущие последствия. Бывший директор Музея-института Геноцида армян, доктор исторических наук Айк Демоян в интервью Armenia Today заявил, что ставящими под сомнение факт Геноцида словами Пашинян пытается угодить Турции и Азербайджану. Он подчеркнул, что с одной стороны власти отступают в вопросе признания Геноцида армян, с другой — представляют против Азербайджана иски в международных судебных инстанциях. По словам историка, эти действия носят неслучайный характер и имеют целью дезориентировать общество.

Наре Нерсесян